Из жизни послевоенных Микашевич

Последнее время ходил и мучался: надо ли браться за задуманное, стоит ли ворошить давно поросшее быльем - травой и будут ли интересны те дни и те события хоть кому-нибудь из ныне живущих? А вчера вдруг понял, что все же есть человек, который хочет побывать в том далеком прошлом, хочет пройтись еще раз по тихим улицам послевоенных Микашевичей. И этот человек, как легко догадаться, сам автор.

Приехал я с родителями в тихое местечко, притулившееся своей южной окраиной к чугунке, сразу после войны, в сорок седьмом году, а покинул в пятьдесят седьмом. Вот о том десятилетии и событиях тех лет, свидетелем которых мне довелось быть, и пойдет повествование.

«Мой родны кут, як ты мне мiлы!

Забыць цябе – не маю сiлы…»

Встреча с родиной, с незабываемыми Микашевичами, произошла после моего отъезда через много-много лет. Я ехал на свидание с юностью, тревожась за судьбу своего «родного кута», потому что был наслышан о знаменитом «Граните», и боялся увидеть то, что довелось повидать в других местах с горными разработками.

Но мои страхи оказались напрасными. Местечко расцвело, превратилось в красивый опрятный город с цветами, широкими улицами, с современными многоэтажными зданиями. Я шел по главному местечковому «прошпекту», вокруг которого вертелась вся послевоенная жизнь, и никак не мог поверить, что это она, улица Ленинская.

У меня появлялось желание стать на колени и, расковыряв каким-нибудь долотцом асфальт, удостовериться, на месте ли знаменитый брук, который мы с дружками так старательно шлифовали, то изношенной донельзя обувью, то голыми пятками. Однако родная школа, многострадальный костел, старый кинотеатр и памятник на площади Коржа, не оставляли сомнений -- это она, главная сухопутная река моей юности.

И это ничего, что нынешние жители Микашевич, приобщенные к клиповой культуре, иногда позволяют себе сокращенное название – Микаши. Я знаю, такая «укоротка» в угоду моде не со зла, в ней нет обидной начинки. И ещё я знаю, что каждый из нынешних «продвинутых блогеров», сидящих с головой во всемирной паутине, этот кусочек Полесья никогда не забудет. Как не дано его забыть и пишущему эти строки.

ЖИТЕЛИ

Человек так устроен, что ему всё время приходится сравнивать. Этот инструмент познания работает в нас помимо нашего желания, порой на подсознательном уровне. Вот и я, разглядывая изменившееся местечко, краем глаза всё время держал в поле зрения его жителей, подглядывал за ними, пытаясь ответить себе на вопрос: похожи ли они на тех, которых я знал здесь раньше? Такие ли они?

И чем дольше я бродил по знакомым местам, чем глубже моя память уносила в далекое прошлое, тем явственнее чувствовал, что я среди своих, среди приветливых, скромных, трудолюбивых палешуков. Только значительно лучше одетых, лучше кормленных и ухоженных. И еще не мог я не отметить, на улицах, в отличие от послевоенного времени, совсем не было вылинявших застиранных гимнастерок, не спотыкался глаз о пустые рукава, заправленные под ремень за ненадобностью, и не слышно было костылей, стучащих в дощатые тротуары, и в души тех, кому повезло, кто шел на своих двоих.

Уже покинув Микашевичи, повзрослев, я много раз мысленно возвращался к ушедшим временам, пытаясь понять, кем были жители того местечка? Не помню точных статистических данных, но порядка 5-6 тысяч в районном центре (а это был уже райцентр!) тогда проживало. И на эти совсем не впечатляющие цифры можно было насчитать целых три кладбища. Одно -- за железной дорогой, со стороны Песчаник, там находилось главное или православное кладбище. Польское (католическое) примыкало к тракту на Ленин, сразу за Рудней. И по дороге на аэродром (песчаный пустырь) приютилось кладбище еврейское (иудейское). Будучи в самом любознательном возрасте, вместе с друзьями мы облазили все три со всеми закоулками и памятниками, рассматривая фотографии, пытаясь понять кое-какие надписи, особенно на польском языке. Еврейское было для нас слишком таинственным и непонятным.

Нетрудно догадаться, что три автономных кладбища предполагали и проживание трех диаспор. Но новых захоронений на польском и еврейском кладбищах не было. Можно было подумать, что поляки и евреи съехали с тех мест. Но объяснение видится в другом: Советский Союз только что победил, титульная нация государства -- русские, были на коне, и все национальные меньшинства смирились с ситуацией, махнув рукой, мол, какая разница, где лежать в земле -- по одну сторону железной дороги или по другую?

У меня осталось впечатление, что евреев в Микашевичах проживало примерно столько же, сколько и поляков. Они ютились довольно компактно в районе ул. Болотной. Там же проживали и мои приятели: два брата Марик и Борис Шульманы. Я бывал у них и видел, как им жилось без отца с мамой Фаиной Моисеевной, преподававшей в нашей школе математику. Видел-то видел, но только, много позже, до меня дошло, чего стоило моим сверстникам-сиротам, выжить в те невероятно голодные послевоенные годы. У нас в доме тоже с трудом сводили концы с концами, но у нас был отец, дошедший до самого Берлина и вернувшийся с руками и ногами.

Уцелевших взрослых мужчин евреев было мало. Помню портного Латуху, сапожника Крусса, зав.мага Кацмана, преподавателя истории Кисина, старьевщика Писаревича. Здесь позволю себе небольшое лирическое отступление.

Как и все старьевщики, Писаревич ездил на телеге и собирал тряпье, металлолом, кости, одним словом, вторсырье. Собранное обменивал на дефицитные нитки для вышивания «мулине», иголки, рыболовные крючки и прочие желанные мелочи. Тряпье сдавали в основном хозяйки, металл иногда мужики, а нам, неимущим, оставалось промышлять костями. Не знаю почему, но их было по ольховым кустам вокруг местечка довольно много. И вот однажды, глядя на собранное сырье для мыловарения, у кого-то из нас появилась идея. Не знаю, был ли крик «Эврика!», но идея была что надо – утяжелить мослы для сдачи. В трубчатые кости мы натолкали глины и с другой стороны закупорили костями меньшего диаметра.

Можно только представить, что о нас подумал видавший виды еврей, увидев такие оригинальные детали скелета! Но старый мудрый Писаревич и глазом не моргнул. Он, как ни в чем не бывало, взвесил на своем безмене наше «добро» и расплатился сполна. Мы ликовали!

Спустя какое-то время, когда я уже учился в старших классах, сын старьевщика Лева рассказал, как отец смеялся в тот день за ужином, вспоминая хватких пацанов с Рудни. Впрочем, чуть раньше мы и сами докумекали, что в безмене с его еле видными рисками мы не понимали ни белмеса, и, скорей всего, с отцом Левы у нас получилась в итоге наичестнейшая ничья.

Поляки жили не так концентрированно, но и у них были свои «места». Больше всего их было в фабричном поселке. Наверное, объяснение этому простое, именно они больше других сохранили связь с фабрикой, выпускавшей при Польше в Микашевичах фанеру. Кроме Владека Пронько, эмигрировавшего потом с семьей, хорошо запомнились Подомацкие, Гневчинские, Высоцкие, Фицнеры и семья Каминских.

Семью Каминских, как и Шульманов, вспоминал и вспоминаю всякий раз, когда кто-то начинает стенать о своей тяжелой жизни. Не видели люди настоящего горя! У Каминских, живших на Рудне, тоже была безотцовщина, одна мама. А детей – трое! Сын Фредек, младшая дочь Нина и старшая, моя одноклассница – Алла. Как они выжили – ума не приложу! Но какие они были все аккуратисты. Казалось, шляхетность в хорошем понимании этого слова пропитала их насквозь. И в доме у них было совсем не так, как у нас – полешуков.

Однажды, уже совсем взрослым, довелось побывать в Логвощах (отец родом с тех мест). И вот, ожидая поезда на Случи, я не выдержал и спросил: « Интересно, чем объяснить, что у всех такие безобразно страшные туалеты? Да и у нас на Рудне был почти такой же». Помню, отец стушевался и ответил: «Не знаю, сын, сам понять не могу!». А те дома, где жили поляки, можно было бы почти все вычислить по одним туалетам.

Меньше всего в Микашевичах жило русских. Судя по тому, как они смешно говорили крюк и тряпка, вместо крук и трапка, приехали они сюда недавно. Вот почти исчерпывающий список «русачей» того временя: Рогожины, Макеевы, Вороновы, Романовы и Козинцевы. Был, правда, еще один ухарь с многозначительным прозвищем «Чайная», но его фамилию знали, похоже, только в милиции. Он все время пропадал в чайной, выполнявшей функцию послевоенного ресторана, и его самого, и всех остальных вполне устраивало само прозвище.

Вспоминая своих земляков, хочется отметить, что жили в те времена дружно. Никаких серьезных конфликтов не было, а если и пересекались чьи-то интересы, то всё решалось как-то без шума, по-доброму. Наверное, в то время и не могло быть по-иному. В душе каждого еще звучала радостная музыка Победы, и каждый, веря в счастливое будущее, готов был первым протянуть руку дружбы и помощи.

Написав, вспомнил, что у нас сейчас за окном, и стало грустно. Прислушайтесь, какая сегодня музыка в наших душах? Не воинствующие там-тамы…?

ЛЕСОЗАВОД

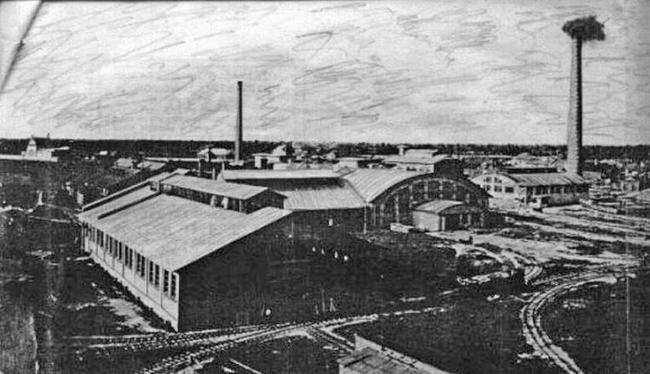

Каким-то чудом Микашевичи во время войны почти не пострадали. Единственной отметиной, которую немецкое нашествие здесь оставило, было полуразрушенное здание кинотеатра, подорванного партизанами. Других следов, повторюсь, не было. Не оказался разрушенным даже лесозавод. Его пилорама, силовая установка, узкоколейки и водные коммуникации – канавы, бассейны и шлюзы всё было в рабочем состоянии.

По вполне понятным причинам вся жизнь местечка вертелась именно вокруг завода, точно так же, как сейчас она вертится, вокруг комбината «Гранит».

Не знаю как теперь, но тогда всех жителей Микашевич можно было легко разделить на две касты или сословия: на заводских, так или иначе связанных с выработкой пиломатериалов, и всех остальных. Заводчан было меньше, но их значимость ощущалась везде. У них был даже свой микро-поселок с однотипными домиками – коттеджами.

Помню, в названиях улиц в этом обособленном анклаве присутствовало слово «фабрика». Наверное, это объяснялось тем, что в польские времена местное деревоперерабатывающее предприятие называлось фабрикой. Достоверные сведения мне не известны, но в нашей пацанской среде существовало устоявшееся мнение, что «под Польшей» на заводе выпускалась фанера, и обязательно добавлялось слово, весомое, как козырной туз, авиационная!

Наша семья жила на Рудне. Рядом стоял дом, хозяином которого был толковый расторопный мужик Пронько. Он работал на заводе рамщиком, а это (теперь-то я знаю) -- самая главная фигура в лесопильном деле. Звали его по-польски Владек. С его сыном Мишей мы были почти ровесники и, понятное дело, дружили. Это обстоятельство давало возможность иногда проникать на завод, минуя проходную, и становиться свидетелями, невероятного зрелища – превращения толстенных колод (слово «бревно» нам знакомо не было) в доски прямо на глазах, за считанные секунды. Отец моего дружка, сидя на странной тележке, зажавшей огромными клешнями задний конец бревна, надвигал его на вертикальные пилы, летавшие вверх-вниз с сумасшедшей скоростью. И тут начиналось… Будто изголодавшись, стальные зубья врезались в тело бывшего дерева и оно, чувствуя свою окончательную погибель, начинало конвульсивно дергаться, продвигаясь всё дальше и дальше, пока внезапно с каким-то облегчением не распадалось на пластины похожие на доски. Для нас, юнцов, это было завораживающее зрелище.

Но на территорию завода могли попасть только избранные, имевшие к нему прямое отношение. Все остальные оставались свидетелями только работы цеха сырья, который занимал немалую часть самого центра местечка.

Сейчас в Микашевичах канавы засыпаны, почти ничего не осталось и от бассейнов, нет шлюзов. А в те послевоенные годы мы, подростки, в начале зимы жили только одним – первым ледоставом. Уже взрослым мне довелось увидеть документальные кадры массового конькового безумия в Голландии. Дождавшись первого льда, и стар, и млад страны тюльпанов становятся на коньки, и отправляются в путешествие на десятки километров по многочисленным рукотворным каналам.

И у нас была похожая радость. Не знаю, какие зимы сейчас приходят в Полесье, а в те времена лед почти каждый год долго оставался без снега. И мы, подростки, со счастливыми глазами отправлялись кататься по молодому сверкающему льду, кто на снегурочках, кто на ледянках, кто на самых современных канадках-дутышах, а кто (были и такие) на деревянных коньках со стальным полозком-проволокой.

Эти путешествия, да еще рыбацкие походы помогли нам основательно изучить водные пути доставки древесины для завода. Плоты, увязанные перекрученными березовыми и лозовыми ветками, пригоняли со Случи по двум канавам и накапливали в трех бассейнах.

В прошлом году мне довелось побывать еще раз на Случи. И вот, сидя на берегу реки своего детства, я пытался мысленно восстановить оставшуюся в памяти картину с плотогонами на реке, и ничего у меня не получалось. Случь узнать трудно, за полвека осталось всего полреки, а может и того меньше. А в те годы весной по большой воде частенько сплавлялись вереницы плотов с будками и даже маленькими костерками, на которых готовили себе еду плотогоны.

Работа лесопильной рамы, о которой шла речь чуть выше, зрелище завораживающее. Но в технологической цепочке лесопиления было еще более впечатляющее действо, мимо которого пройти равнодушно было просто невозможно. И это действо – выкатка бревен на берег в огромные высокие штабеля.

Спроси сегодня любого, как можно вытащить бревна из бассейна, тут же получишь ответ, мол, проще простого. Поставил лебедку, оснастил ее такелажем и… вперед!

Но в стране после войны была такая разруха, что о лебедке и думать было нельзя. Приходилось брать «на пупок».

До самых морозов специальные бригады распускали плоты, разрубая увязку, набирали пачки бревен, обхватывали их цепями и…пара сильных лошадей, каждая со своего конца, выволакивали их по мокрым слегам из бассейнов на берег и укладывали в штабеля.

Первые пачки давались легко. Вытащив их из воды, лошади потом легко волокли к нужному месту. Но, чем выше становился штабель, тем сложнее было бревна отправить на самый верх. При виде этой картины, мои ноги сами останавливались, и я во все глаза смотрел на запредельный труд, жалея почему-то лошадей. Работая здесь из сезона в сезон, буланые, каурые и гнедые знали всё наперед: и то, что их будут подгонять всякими нехорошими словами, и что будут хлестать кнутом, и то, что у них не останется выбора – никто другой эти намокшие отяжелевшие бревна закинуть на самый верх штабеля не сможет.

На заводе конюшня была. Но на выкатку нанимали работников и с собственной «тягловой силой». А какой хозяин, какой настоящий мужик не жалеет свою скотину, тем паче рабочего коня! Я, будучи пацаном, видел, как мужики переживали за своих четвероногих напарников с опавшими потными боками! Зная, что пачке надо придать разгон, чтобы она смогла залететь на самый верх, перед тем, как погнать лошадь, хозяин начинал сначала бежать сам, держа в руках длинные вожжи. И уже за ним верный трудяга, вытягивая жилы, начинал и свой разбег, чтобы совершить еще один, бесконечный по счёту маленький трудовой подвиг.

Разборка штабелей было делом более простым. Бревна нагружали на вагонетку (вниз, это тебе не вверх!) и тоже с помощью лошадей катили по узкоколейке в лесопильный цех, где их уже ждал Пронько Владек или его сменщики.

Наверное, после моих эмоциональных рассказов об увиденном на выкатке бревен, моя мама в не лучшие периоды моей учебы, рисовала мне ужасающую перспективу неотвратимого будущего, лаконично сообщая: «Что ж, будешь катать колоды!» Не могу утверждать, чтобы я в душе радостно соглашался с таким прогнозом своей судьбы, но и сказать, что я от страха тут же начинал грызть учебники, было бы тоже неправдой. В выкатке штабелей, для подростка все-таки было что-то привлекательное. Сегодня, наверное, сказали бы -- там был драйв.

Рассказ о заводе был бы неполным, если бы я не вспомнил о самом сокровенном. Вся жизнь Микашевич и заводская, и не заводская проходила под регламент, который задавал заводской гудок. Сегодня мало кто слышал этот ни с чем не сравнимый звук: низкий, могучий, разносившийся далеко за пределы самого местечка. Могло показаться, что слышен звук трубы какого-то циклопического оргАна с самым низким регистром.

Все жители так привыкли к тому, что утром и вечером (в районе четырех-пяти часов) обязательно раздастся звуковой сигнал начала и окончания смены, что могли обходиться без часов, которые, между прочим, после войны были настоящим богатством и кое-где становились причиной дерзких ограблений. В Микашевичах, к счастью, такого криминала не наблюдалось.

СУДЬБА КОСТЕЛА

Долгое время Микашевичи, как и вся Западная Белоруссия являлись польской территорией. И ничего удивительного не было в том, что к моменту воссоединения в 1939 году, в самом центре местечка, стоял полновластным хозяином всей округи величественный католический собор.

Моя первая встреча с ним состоялась погожим майским днем сорок седьмого года, когда отец вез меня на велосипеде на первое место жительства на углу улицы Новой и одноименного переулка. Мы уже успели повернуть с Ленинской в переулок, а я всё продолжал пялиться на необычный дом с высоченной крышей до самого неба, и всё поворачивал и поворачивал голову, пока нога не сорвалась и не влетела в спицы переднего колеса. Без трех спиц и с одним подзатыльником оставшиеся сто метров мы преодолели уже пешком.

Потом с костелом я познакомился поближе, благо он был рядом с домом, где мы первое время жили. Конечно, я был еще слишком мал, чтобы понимать весь трагический излом в жизни верующих католиков и их кафедрального собора. Советской власти, окрыленной исторической победой в войне, не нужны были никакие религии, ни буддизм, ни иудаизм, ни христианство. Всё место было зачищено только для одной веры – веры в светлое будущее, в рай не на небесах, а на земле. И то, что кто-то имел по этому поводу другое мнение, никого не интересовало. Дни костела были сочтены.

Службы, правда, еще проходили, но с какой-то осторожностью, почти подпольно. И ксёндз, и его помощницы – согбенные старушки, старались приходить в костел, не привлекая внимания посторонних глаз, как можно незаметнее. Пару раз мне вместе с соседским мальчиком Колей Турчановичем удалось украдкой побывать внутри во время службы, и до сих пор я помню ощущение висевшего в полумраке чувства какой-то настороженности и страха, которых, кстати, никогда не встречал потом в православных церквях.

Не помню, когда это случилось, но однажды костел отлучили от религии, придав ему статус склада «Заготзерна». Увы, поработать своеобразным элеватором костёлу пришлось недолго. Районный центр, как и вся страна, залечивала раны, нанесенные военным лихолетьем, жизнь приходила в норму, и с каждым днем всё острее стоял вопрос с районным очагом культуры. По статусу им должен был стать РДК (районный дом культуры), призванный помогать мобилизовывать жителей Микашевич на трудовые свершения. Но ни одного подходящего здания в местечке не было. И тут какая-то из начальственных голов сообразила, что мешки с житом могут полежать и в другом месте, а РДК… вот он, готовенький, в самом центре. Надо только чуть-чуть «подремонтировать» -- снять кресты, вознесенные строителями к самым облакам.

Не помню, когда это случилось, но однажды костел отлучили от религии, придав ему статус склада «Заготзерна». Увы, поработать своеобразным элеватором костёлу пришлось недолго. Районный центр, как и вся страна, залечивала раны, нанесенные военным лихолетьем, жизнь приходила в норму, и с каждым днем всё острее стоял вопрос с районным очагом культуры. По статусу им должен был стать РДК (районный дом культуры), призванный помогать мобилизовывать жителей Микашевич на трудовые свершения. Но ни одного подходящего здания в местечке не было. И тут какая-то из начальственных голов сообразила, что мешки с житом могут полежать и в другом месте, а РДК… вот он, готовенький, в самом центре. Надо только чуть-чуть «подремонтировать» -- снять кресты, вознесенные строителями к самым облакам.

Много, наверное, я сегодня дал бы, чтобы иметь возможность рассказать, как местные власти судили-рядили, и как искали способ лишить костел религиозной символики. Увы, ничем помочь не могу. Чего не знаю, того не знаю.

Но однажды летним днём по Микашевичам со скоростью звука пролетел слух: «Кресты пилят!».

Кажется, никогда в жизни мы с дружками так быстро не бегали. Что нас так гнало на это зрелище, догадаться не трудно. Конечно, нам очень хотелось посмотреть, как человек полезет на такую высоченную крышу, а потом еще дальше по остроконечным шпилям. Хотя… может, и не в этом был главный интерес. А в том, исполнятся ли предсказания старух, которые, узнав о возможном обезглавливании костела, клялись всеми святыми, даже Маткой Боской Ченстоховской, что Господь покарает богохульника прямо на месте. Оставалось только увидеть, гром ли с молнией обрушатся на изверга, или он сверзнется вниз головой, не успев порушить святыни.

Увы, наверное, бабки не достаточно истово проклинали отчаянного смельчака и не так усердно просили проклятий на его забубенную голову. Потому что микашевичский сорви-голова по прозвищу «Чайная», благополучно добрался до креста, который был как раз над главным входом, и совершил свое черное дело в полной тишине, если не считать редких, полных отчаяния проклятий, так и не услышанных Богом старух.

Второй – главный крест спиливали позже, этого представления мы уже не видели. Да и не так это было интересно. Какими бы мы несмышленышами в ту пору ни были, все равно на интуитивном уровне, понимали, что с костелом вершатся грязные дела, и радоваться тут нечему.

А еще спустя какое-то время в бывшем храме настлали деревянные полы, сработали подвесной потолок подходящей высоты и понеслась…уже другая, эрдэковская жизнь. В той жизни не было места божественным песнопениям и причастиям, там не требовалось смиренное стояние на коленях во время исповеди и отпущения грехов. В новой жизни о грехах можно было не задумываться вовсе. Советская власть готова была отпустить своим гражданам все их грехи в обмен на верное служение идеям марксизма-ленинизма.

Главными мероприятиями в бывшем храме были кино и танцы, на современный лад – дискотека. Иногда, правда, заглядывали и заезжие гастролеры разных жанров, от фокусников-иллюзионистов до артелей лилипутов, но и то редко. Приезжал даже цирк со зверями. Для нас, мальчишек, это было самым желанным событием.

Народу всякий раз собиралось под завязку, любому шуту и лицедею аншлаг был обеспечен, как и аплодисменты неизбалованной публики. Чего-чего а «зрелищ» в то, послевоенное время, явно не хватало.

Однажды летом привезли медведя. Он был не очень большой, с ошейником в наморднике. Чтобы завлечь побольше людей на представление, мишку посадили на привязи недалеко от входа. Что там творилось! Все дети Микашевич, забыв про все свои детские забавы, готовы были толкаться с невиданным доселе маленьким хозяином тайги. Конечно, и я там был, но такого интереса, как у пацанов помладше, медведь у меня не вызывал. Хорошо помню, что от медведя исходил резкий, неприятный, ни с чем не сравнимый звериный дух. Он был таким необычным и сильным, что из моей памяти так и не выветрился. И, когда, уже, будучи взрослым, я добыл на охоте взрослого медведя и начал снимать с него шкуру, этот запах снова ударил мне в нос. После удачного выстрела я всё еще находился в состоянии эйфории, но даже она не смогла помешать мне в ту же минуту вспомнить и Микашевичи, и того циркового пленника.

Конечно, районный дом культуры выполнял и свою главную задачу -- обеспечивал идеологическую работу. В его некогда святых стенах, проводились разного рода совещания, конференции, пленумы и активы. Но нашего брата – подростков, эта сторона жизни РДК интересовала меньше всего.

Не могу не вспомнить и об одном событии тех дней, которым долго жил весь райцентр, и школьники, и взрослые. Как-то я обратил внимание, что мама пришла из школы (а она работала учительницей) в плохом настроении, без улыбки, с какими-то потухшими глазами. На мою попытку узнать, что случилось, в сердцах отмахнулась. А назавтра вся школа уже стояла на ушах от новости – трех молодых учительниц в ближайшее воскресенье будут в РДК судить за совершенные аборты! Такая горячая тема всколыхнула всех. Кто жалел вчерашних выпускниц педвузов, кто зубоскалил. Что касается меня, то как-то сразу мне передалось настроение родителей, и несчастных учительниц стало жалко. Страшно даже было представить, что им предстояло пережить. Хотя, за что их собирались судить, толком тогда не понимал. Впрочем, это трудно понять и сегодня. Но… такие были времена. Страна в военной мясорубке потеряла миллионы своих граждан, и надо было в сжатые сроки, не взирая ни на что, восстанавливать трудовые ресурсы.

К счастью, главное в том выездном суде было всё же не покарание преступивших закон. Получив от обвиняемых весомые, в виде заявлений в ЗАГС, подтверждения предстоящих свадеб, суд ограничился только общественным порицанием. Думается, такой поворот дела был спланирован заранее. Главное было в профилактике. Всем остальным «носителям юбок» был послан недвусмысленный сигнал, мол, имейте в виду…если что, вас-то уж точно посадят. А эти трое бедолаг отделались местечковым позором. Сегодня, вспоминая те дни, ловлю себя на мысли: «А разве этого мало!…».

А теперь о более веселом, о танцах-шманцах. Если не брать в расчет жителей местечка уже остепенившихся, вошедших в строгое русло семейной жизни, и приплюсовать к ним еще несмышленую детвору, таскающую друг друга за волосы, то останется приличный контингент, явно заинтересованный в тусовках под музыку. Обычно афиши писались без претензий, одним словом большими буквами: «ТАНЦЫ». Этого магического буквосочетания было более чем достаточно. Но, если бы работник РДК написал о предстоящем местечковом бале самыми маленькими буковками, мы, всё равно были бы, как штык, к самому началу.

Обычно танцы устраивались два раза в неделю. На это время в зале убирались стулья, мылся пол, и решался вопрос с музыкой. Иногда танцевали под баян, но чаще всего крутили пластинки через радиоузел. Война, засосавшая в свою воронку десятки разных стран с их разными культурами, не могла не повлиять на музыкальные и танцевальные предпочтения тех лет. Микашевичи были далеко от Лондона и Парижа, но даже здесь, в полесской глубинке уже во всю крутили мировое хиты тех времен -- фокстрот «Рио-Риту» и танго «Бесаме мучо». А еще, кроме фокстрота и танго, в моде оставались польки, вальс-бостоны и, конечно же, король всех танцев – классический вальс. Это потом люди освоят рок эн рол, твист, шейк, летку-енку даже брейк-данс в поисках идеального танца, но лучше вальса, уверен, едва ли что-то придумают.

Память, память, что же ты делаешь с нами! Мне и сегодня достаточно оторваться от монитора и «клавы», закрыть на минутку глаза и представить себя в том зале, как тут же душа наполнится хрипловатым утесовским: «Ночь коротка. Спят облака, и лежит у меня на погоне незнакомая ваша рука…». И кто-то невидимый уже торопится угостить еще одной ностальгически-сладкой конфеткой, и оживёт другой знаменитый баритон -- Георг Отс. И я снова готов, как в былые времена, пригласить на танец свою девушку, потому что нельзя остаться на месте, когда звучит вот эта музыка и эти слова: «Севастопольский вальс, золотые деньки…».

За время танцевального вечера обязательно несколько раз объявлялся «Дамский танец». Это были минуты особого напряжения в зале, потому что наступала публичная оценка кавалеров, как сказали бы сегодня, оценка их рейтингов. Признаюсь, я всегда ждал этой минуты спокойно. Будучи более-менее смазливым юнцом, угрозы оказаться невостребованным для меня не было. Я стоял, небрежно поглядывая вокруг, уверенный в себе, зная, что уже не одна из девушек «положила на меня глаз». Однако эта чрезмерная заносчивость молодого хлюста, была заметна не только девушкам, но и парням. Не удивительно, что иногда после танцев, приходилось получать в глаз от более сильных и брутальных, за просто так, в качестве некой компенсации.

Вскоре за костелом была построена летняя танцевальная веранда или по-простому -- танцплощадка. Тут было больше воздуха, больше места, все любили эту точку еще и потому, что почти всегда здесь играл духовой оркестр. А что такое танцы под духовой оркестр, так просто и не рассказать. Достаточно было одного хорошего трубача-тенора, пару альтов и барабан с кларнетом, и всё! Молодежь слеталась точно так же, как мотыльки слетались на фонари по периметру площадки, обнесенному сеткой рабицей. Особенно цепляли наши взрослеющие души старинные вальсы: «Березка», «Оборванные струны», «Дунайские волны». Трепетно поддерживая своих партнерш, мы кружили опьяненные музыкой и собственной юностью. И, казалось, не было на земле счастливее нас! А тут еще где-то в очередной раз замыкало электролинию, и вся танцплощадка погружалась во тьму. Никакого форс-мажора в этом не усматривалось, оркестр продолжал играть, и мы продолжали танцевать, чуть сильнее прижав к себе своих подружек. Какие это были волшебные мгновенья! Над головой небо, усыпанное звездами, в теплом воздухе чуть печально ведут вторую партию баритоны, и ты чувствуешь, как стучат два сердца, и не знаешь, какое из них твоё…

С тех пор утекло много воды, и кое-что мне открылось ранее не видимое. Нам-то танцули были в радость, а каково было вынести эту пытку прихожанам костела? С какими мыслями становились они на колени у себя дома на вечернюю молитву? С какими просьбами обращались к Езусу Христосу? И какими словами поминали нас?

В одном из стихотворений, посвященных Микашевичам, я писал:

«…Дождавшись звезд, с душой разгоряченной,

Я с «Рио-Ритой» встречусь в эрдэка.

Прости, Господь, за храм твой оскверненный,

За всех сейчас прошу, издалека…»

Сегодня мне хочется попросить прощения не только у Господа, но и у простых жителей Микашевич тех лет, которым мы, не ведая того, причинили душевные страдания. Простите нас, неразумных…

От администрации сайта "Взял на себя смелость добавить комментарии читателей к данной статьи, высказанные нашими читателями в то время, когда статья размещалась на старом сайте. Думаю, что они тоже будут очень интересны, так как содержат воспоминания очевидцев."

#1 mihail 21.01.2013 22:39 Спасибо, Леонид за рассказ! Растревожил память - спать не буду.... Только хочу спросить, почему не вспомнил таких барацко-фабричных фамилий как Михнюки, Черенки ? А вообще , еще раз благодарю за полешуцкую память и хочу заметить- тебя тоже помнят в Микашевичах !

#2 Дмитрий 22.01.2013 15:40 Да, про бараки не упомянуто, а так статья хорошая, можно еще что-нибудь в этом духе.

#3 Леонид Вертель 22.01.2013 16:35 Сейчас заканчиваю четвертую главу. Может быть, в ней что-нибудь найдется. По поводу того, что кого-то не вспомнил. Такая цель не ставилась. Например, с Ирой Михнюк я учился в одном классе, бывал много раз в гостях.

#4 Оlegek 23.01.2013 14:35 Cпасибо Леониду, окунул в историю нашего городка. Конечно поменялось многое, да и почти всё, тогда ж ведь было послевоенное время и другие технологии и всё! НО интересно было узнать интересные моменты того времени. А не разрушен был город потому как маленький был наверное, бомбили большие города и где войска были.

#5 mihail 23.01.2013 23:46 Немцы людей не трогали, бабушка рассказывала. Даже из полевой кухни еду давали (дети приходили и им немцы давали есть) - кухня немецкая стояла у Шпаковских по-моему - это за трансформатором , напротив Донских. Это все было до того как Конопацкий не взорвал немцев в кинотеатре (сейчас там музей, но кинобудка осталась). После этого немцы очень строго относились к людям и тогда же начались облавы т.е. выезды немцев в окрестные деревни. Бабушка говорила, что они одевали халаты сероватого цвета и уезжали, а вечером приезжали злые - халаты были все в крови. Заставляли женщин стирать, и начинали пить, а когда напивались то вываливали на улицу и начинали стрелять по лесу, что за басейном стоял. И люди вечером выходили на двор и смотрели - в какой стороне был пожар, что бы знать - какую очередную деревню сожгли (было, что и с жителями - д. Ситницкий Двор например, даже еще живых закапывали: моей мамы сестру закопали - говорили, что долго кровь текла из-под земли и земля шевелилась.